★「・・・高周波な生活(の一部)」トップページへ戻る★

★アパマンハムのアンテナ実験??へ戻る★

このページは・・・

since 2022/09/25 初期ページ作成

update 2022/11/09 14MHzでの成果を追加

update 2023/06/04 再調整する事に

「・・・高周波な生活(の一部)」

第一電波工業製 MD200+MDC6 で14MHz帯に出る

MD200の改造というか・・・付け足し?(笑)

★昔購入したダイヤモンドアンテナの【MD200+MDC6】。

移動運用で現地へ行く途中で6mバンド内コンディションチェックや、

移動先でのサブアンテナで大活躍した。

後から「車の中からHFも出てみたい」ということで「MDC217」も追加。

★その後 2016 年に単身赴任を喰らってからは、

自宅とアパート間の往復移動中に航空無線(HF帯洋上管制)受信や、

秋田のアパートでベランダアンテナとして活躍。

(そして積み替えが面倒になりヤフオクで中古MD200を一本追加)

★2021年7月に変更になった単身赴任先・盛岡のアパートでも、

ベランダアンテナとして大活躍中。

メニュー(?)

1.発端w

2.検討して実験

3.実際の成果(2022/9/25当初)

4.実際の成果(2022/10/9,11/9追記)

5.全体的に再調整する事になった(2023/6/4追記)

発端

●国内コンテストで賑やかな時期なので、

愛・地球博コンテストに14MHzで参加してみた。

アンテナはベランダ突き出し設置の 超短縮V型DP【CHV-5α】で。

(7MHz帯は電灯線由来のパルスノイズで断念)

●9/22夜9時の開始直後から深夜まで、国内局は聞こえず。

(まぁ国内スキップ時間帯だしね)

9/23朝6時から再チャレンジ。あれ?全然聞こえないよ?

聞こえる信号はS0~2位で激弱、当然いくら呼んでもダメ・・・

今すぐ、この14MHzの状況を改善するには?

(ここからしばし、脳内検討・・・)

●今から14MHzのDP作るか?

つーても、ベランダの幅は1/2λの10mも無いぞw

●じゃあ14MHzの1/4λGPはどうだ?

うーん、手元に5mもの非金属なポールは無い・・・

●ベランダ手摺に固定のMD200は単体で全長約2m位。

14MHz帯1/4λの約5.1m(波長短縮率込み)に【3m位足りないだけ】だなぁ。。。

●じゃあ・・・【 MD200+MDC6 】の状態で、

全体で14MHzに同調する様に3mの電線を接続で、ほぼ1/4λのフルサイズだな。

CHV-5αで3.5MHz帯に出たのと同じで、延長電線付けてしまえ。

●MDC6自体は電気的(高周波的)には、エレメント下端とアース間に

50MHz付近に同調してるLC並列共振回路がある「だけ」だから・・・

14MHzなら無視出来だろ。

無視しよ(笑)。

(ここまで約3分の脳内検討終了w)

<1>

速攻で実験開始。

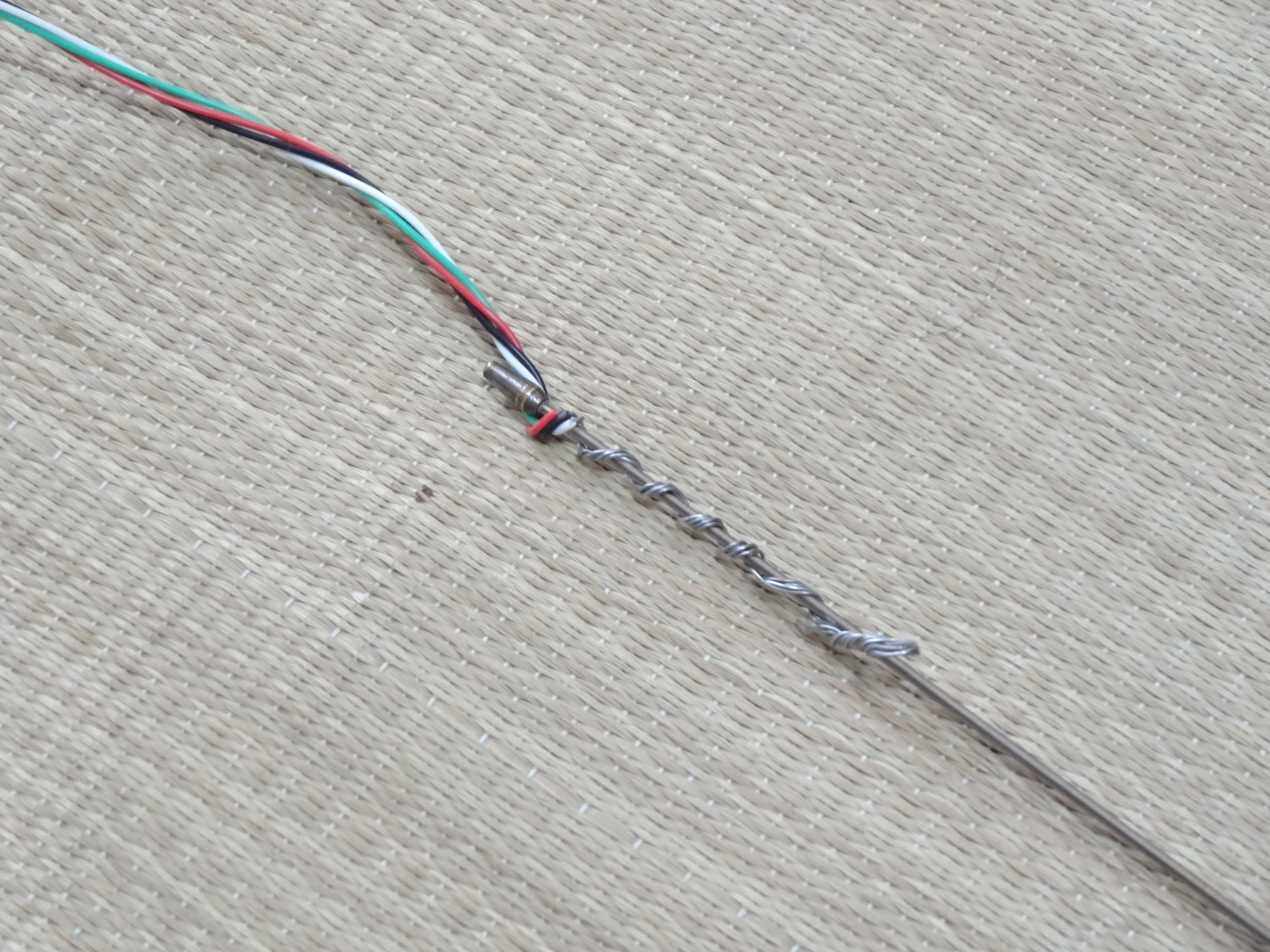

CHV-5α用に作った、【 3.5MHz用延長エレメント 】と同じ方法!

使用電線は当然同じで、「0.5-4TJVカロクミ・ジャンパー線」 を使用w。

とりあえず(接続用の加工余長込みで)3.3mくらいに切り出し、接続。

(この先の画像はクリックで実寸大表示されると思う)

<2>

でも、コレじゃ後々面倒じゃん。

MDC217使って7MHzで記念局とか特別局追いかけるのにも使ってるし。

毎回巻き付けてたら、絶対金属疲労で電線が切れるし。

と、色々考えながら先端部分を眺めていて気がついた。

「あれ?ギボシ端子と同じ位のサイズじゃね?」

並べてみたら形まで似てるという。。。

<3>

ギボシ端子を半田付けして、完成。

前作CHV-5α用3.5MHz用延長エレメントと同様に

先端部分を折り返して調整。

折り返し部分をループ状に広げてあるのがポイント。

全長を変えずにループを広げたり狭めたりで、

同調点が動くのではないか?と思って試してみただけ。

キャパシティハットと一緒やね(笑)

<4>

CHV-5aの時と同じく「nanoVNA」で計って調整して・・・ビンゴ!!

開発者のTT@北海道(edy555)氏!ありがとう!

長さを大雑把にあわせてから、

先端ループ幅で微調整したのが下の画像。

SWRは高く、約2.0だけど一応同調してるって事で。

SWRが高い原因はホットとコールド間に、

50MHzのLC並列共振回路があるから?

にしては、スミスチャートの値[584pF]が・・・?

下側だから「-jX」だから~容量性リアクタンス。

簡単に言えば「C」が直列に入ってるって事、だよな?

nanoVNAの表示@14MHz帯。

(center=14.1MHz,span=2MHz,SWR scale=1)

(いちおー脳内検討・・・)

・一応、モービル基台は鉄骨製ベランダ手摺と

直流的に接続されているけど高周波的には怪しいのか?

・カウンターポイズを7MHz用1/4λにして接続しているから?

・いやいや、先ずは・・・・・

『 先端をループにしないで電線長を調整しろ! 』 と。

『 スミスチャートで-jX言うてるんだからキャパシティハットもどきは不要だろう! 』と。

(約3分の脳内検討終了w)

短縮ナシの1/4λエレメントなので、

画像のとおり帯域幅はかなり広そう。

同調していない電線より、同調している電線の方が確実に良い。

うーん・・・取りあえずこのままで!

外部チューナーで反射を抑えてコンテスト継続する!!

この時点で9/23,09時JST過ぎてたのでコンテスト参加を優先。。。

<5>

運用状態での全景。

人目を気にして愛・地球博コンテスト&福岡コンテスト終了後、

9/25の夜にコッソリ撮影したw

通行人の目が気になるだけでなく、

追加電線の先端から地上まで約2mという低さなので、

コンテスト時以外は夜間だけ接続するという運用で行こう。

14MHzでの成果(2022/09/25)

・14MHzでほぼ短縮ナシの1/4λ逆L状態。

横に設置してあるコメットのCHV-5aより全然良い。

水平/垂直系の差もあるとは思うが、

CHV-5aでS1~S2の信号が一気にS9+まで上がる。

(当然応答率も良い)

・但し、コンディションによって、

状況が逆転する事が「たまに有った」ので、

CHV-5aと切り替えながら運用した。

・14MHzオンリーで参加した、

第17回愛・地球博記念コンテスト(9/22~23)と

第16回福岡コンテスト(9/24~25)ではそれなりにQSO出来た。

ANT別QSO比率は、「CHV-5aノーマル」:「MD200+延長エレメント電線」で2:8位。

・ジャンパー線なんか使わずホームセンターで切り売りしてる、

0.5mmSQのKIVビニル電線(撚り線)を使えば良いんじゃ?

そっちのほうが軽くないか?と思いついたのは、

上の写真を撮影してから延長エレメントを外している時(笑)。

・当然ながら、同じ方法で10/18MHz帯も対応可能と思われる。

24MHz帯は波長的にダメかもしれない。

(MDC6を外して直結なら別)

でも現状では、あまり興味がない。

(ローカルコンテスト好きなのでw)

2022/10/09追記:

・10/8~9の全市全郡コンテストにC14Mで参加。

前年スコアと比較すると10位以内くらい・・・な、得点で満足。

2022/11/09追記:

・このMD200+MDC6+延長エレメント電線の構成で、

2022/10/25~11/9に行われたDX-Pedi、

パプアニューギニアの「P29RO」ともCWでQSO成立。

2023/6/4追記:

全体的に再調整してみる事になった(笑)

初夏になってCondxも良くなり、

50MHzではほぼ毎日、宮崎のJA6YBRビーコンが聞こえる♪

2023/6/3~4に開催される「第47回宮崎コンテスト」へ

「50MHzで」参加しようと準備してて・・・の巻。

<6>

今日もYBRビーコン聞こえるけどQSB激しいなぁ。

MD200+MDC6は、そのままベランダ設置のままで、

HF6CLをベランダ反対側のアパート玄関側に仮設して、

お空の状態に合わせて状況良い方に切替運用しよう!

・・・とか、6/3(土)の朝に思いついた。

(宮崎コンテストは18:00開始だからノンビリ準備)

<7>

HF6CLは50.2MHz位でSWR落ちてるのを確認。

ノンラジアルらしいし、最初に調整してからあまり変わらない。

で、MD200+MDC6を確認してみたら

「肝心な所のSWRが・・・!」

(というわけで記録を開始した・・・)

その時の、nanoVNA表示@50MHz帯。

(start=50MHz,stop=51MHz,SWR scale=0.1)

なんでこんな事になってんの?w;

この状態で「延長エレメント電線を接続した14MHz帯」は、

前出<4>と大差なしなので割愛。

<8>

とりあえずMDC6を調整。

調整前↓

調整後↓

なんでこんなに位置がズレた?

ベランダ内カウンターポイズ電線は2本で、7MHzの1/4λ長で作った物。

1本は伸ばしきってベランダから外の外壁に沿って地上へ垂らし、

1本はベランダの床面に乱雑にグネグネさせていた。

そういや・・・

「今年度も始まったJARLのQRPデー特別記念局、7MHzなら出来そう!」

と、思いついた。

んで、MD200+MDC217による7MHz帯での特性upを狙って、

グネグネしてた1本も床面をベランダの端まで真っ直ぐ延ばし、

行き止まりで給電側に折り返した。。。

それの影響くらいしか無いな、これは。

ちゃんとカウンターポイズになったって事?(苦笑)

以下は調整後のnanoVNA表示@50MHz帯。

(start=50MHz,stop=51MHz,SWR scale=0.1)

最良点50.3MHzでSWR=1.23、50~51MHzでSWR=1.4以下。

<9>

そうだ。もしCondx悪いときは14MHzにも出よう。

というか、MD200+MDC6の状態が変わった んだから、

当然

「延長エレメント電線を接続した14MHz帯」も特性変わってる んじゃね?

というわけで、前出<3>の電線を接続してみた所・・・

いきなりSWR下がってた(苦笑)

やはり7MHzの1/4λカウンターポイズ(というかラジアル線?)、

2本目もちゃんと伸ばしたのでアース効果が出てる?

以下は前出<3>の電線を接続しただけ状態。

SWR最低点が低い所へ移動していた。

nanoVNA表示@14MHz帯。

(center=14.1MHz,span=2MHz,SWR scale=1)

電線先端のループ状部分を小さくし、

その分電線自体も少し切り詰めてみた。

以下は延長エレメント電線の長さを微調整後の、

nanoVNA表示@14MHz帯。

(center=14.1MHz,span=2MHz,SWR scale=1)

14.1MHzでSWR=1.5以下、

14MHzのバンド内SWR=2.0以下になった\(^-^)/バンザーイ

(でもスミスチャートの「1.01nF」が気になる・・・orz)

・なお、nanoVNAでの測定点は全て、

ベランダ固定「モービル用基台コネクタ直づけ」の、

3D-2V約5mの先。

・実際の運用状態は、更に5D-2V約5mで延長し無線機群へ。

・アパートの建物(鉄筋コンクリート3階建て)に接近してる割に、

一応1/4λフルサイズで動作しているのか帯域幅は広い。

nanoVNA上で見てもSWR=2以下の帯域は約500kHz位。

(13.9~14.4MHz位に見て取れる)

・実際に無線機へ接続しSWR計で計っても、

14.000~14.350MHzの間はSWR=2以下。

2023/6/4 (コレを編集してる夜11時・・・)

・ちなみに、発端?となった「第47回宮崎コンテスト」、

50MHzは不安定なコンディションで2局QSOでおしまい。

結局、「MD200+MDDC6+延長エレメント電線」で14MHzで参加w

また文章だらけのページを書いてしまった・・・・・

そのうち、ちゃんと延長エレメント電線を切り詰めて合わせてみようw

★アパマンハムのアンテナ実験??へ戻る★

★「・・・高周波な生活(の一部)」トップページへ戻る★

管理用:このページのURLは、 https://caiman0223jp.ifdef.jp/ant/md200-1.html