★「・・・高周波な生活(の一部)」トップページへ戻る★

このページは・・・ since 2007/01/12 last update 2011/01/11

「・・・高周波な生活(の一部)」

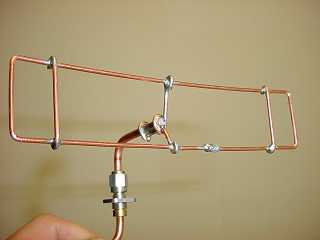

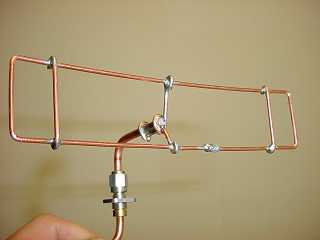

U/SHF帯用 1λヘンテナ:各部寸法&試作など

・昔、HJ誌?に載っていた1.2GHz用の1λヘンテナを作って

他バンドにスケールダウンしてみたり色々と遊んだ結果、

自分なりに「こんなもんでいいんでねーの?」と思い至った、各部寸法のリスト。

・色々整理してたら出てきたのでhtmlでまとめて、

誰かの役に立てばいいなぁ・・・

・昔作った1.2GHz帯用1λヘンテナの実績:

FT-104のBNCへ直差し出来るように、

BNC-Pに3D-2Vを10cm付けた先に「1λヘンテナ」を固定。

それを、練馬区豊玉中のアパート3F窓際に固定。

相手局は横浜市緑区で小さな丘の上で5/8λGP。

見通し外にも関わらず双方向でRS58~59だった。

直線距離でおよそ30km位?

(なおFT-104付属ホイップではRS41~52位)

相手はFT-104だったかC620だったか・・・記憶にないなぁ。

U・SHF用 1λヘンテナ 全体構造図

U・SHF用 1λヘンテナ 給電部構造

・S=λ/10で作ったが、使用する銅線の太さが極端に太い場合、

1.2GHz帯で6.35mmφのエアコン用銅管で試作したときには、

S=λ/8~9位にするとリターンロスが下がって調子良い時があった。

(でも重くてすぐやめた)

・図では判りづらいが、給電部構造の「λ/10~15」って所は、

V字型にして接続する所なんだけど、この角度でインピーダンスが変化するっぽい。

・1.2GHzでバズーカマッチを安定して作れなかったので苦肉の策。

色々試して「波長の1/10~15」位だとリターンロスが下がったってだけの事。

ヘンテナ自体、結構ラフに作ってもソレなりに働いてくれるので、寸法が多少ずれてもキニシナイ(笑)

U・SHF用 1λヘンテナ 各バンドに於ける寸法

下記の値は計算値です。

作成後に最良点へ追い込むとベストなのは当然ですがかなり面倒です。

実際のところ、小数点以下は適当に四捨五入して作り、

そのまま無調整でもソレなりにアンテナとして働きます

| f = 1290 MHz |

1λ=232.5mm |

λ/2=116.2mm |

λ/6= 38.8mm |

λ/8= 29.1mm |

λ/9= 25.8mm |

λ/10= 23.3mm |

f = 2425 MHz |

1λ=123.7mm |

λ/2= 61.9mm |

λ/6= 20.6mm |

λ/8= 15.5mm |

λ/9= 13.8mm |

λ/10= 12.4mm |

f = 5750 MHz |

1λ= 52.2mm |

λ/2= 26.1mm |

λ/6= 8.7mm |

λ/8= 6.5mm |

λ/9= 5.8mm |

λ/10= 5.2mm |

・色々やってた頃、上記の値を元に作成し、当時所有していたアドバンテストのスペアナ「R4131A」と

1.2/2.4GHz用SG(自作)&リターンロスブリッジ(自作)を用いて調整した。

・5.7GHz帯はHP製スペアナとSGとリターンロスブリッジ(全部借用品)にて測定し、追い込もうとしたが

あまりの微妙さに・・・1.2GHz用の寸法をダウンスケールして作りっぱなしw

last update 2007/01/21

せっかくデータが出てきたので、無線LANのAP用にセンターf=2415MHzで試作(笑)

(↓の画像をクリックすると別ウィンドゥで元サイズ画像表示)

・2.4GHzでは、比較用に製作した1/2λのDPと比較して

6~8dBの利得がある事を確認しましたが・・・

測定環境による誤差もありますので参考値としてください。

・測定環境というか状況について:

某社の古い無線LAN-APを、電源入れて待機状態。ビーコン垂れ流し。

そこから7m程度離れたところでスペアナ(アンリツ製 MS710C)に

上記アンテナと比較用の1/2λDPを交互に接続して受信し、比較測定。

・このようにして製作したアンテナを、

市販の無線LANアダプタ等に接続して電波を出すことは電波法違反になります。

実際にソレで検挙されるかどうかは判らないけど、各自の自己責任で実験してお楽しみください(何

追記 2010/12/10

試作当時2.4GHzで製作してみた上記ヘンテナですが、

「ちょっと古い某社の無線LANアダプタ」に接続して

周辺の無線LANチャンネル利用状況監視に使ってみました。

USBとかPCカードに刺すタイプじゃなく、

RJ45コネクタで10Base-T接続する代物。

その「ちょっと古い無線LANアダプタ」は

アクセスポイントに対する子機として設定。

そして接続先SSIDを削除すると、ただの受信機になってしまう。

この状態でPCからEthernet経由Telnetアクセスし、

コマンド入力することで1~14chのch別受信電界を表示してくれる便利なもの。

(2.4GHzの受信機として稼働するので、ビーコンも出さないし( ゚д゚)ウマー)

自宅の無線LANがバシバシ切れるので、

これで調べたら隣近所が11ch使ってるのが判明。

自宅APの設定見たら、11chになってるしw

つーわけで、速攻で自宅APのチャンネル設定を一番受信電界が弱かった6chに設定して無事解決。

追記 2011/01/11

なんかまた自宅のAPへの接続がバシバシ切れるんですけど・・・orz

ということで、再度上記のセットで調べてみると・・・

隣近所のAPが1~13chにたくさんいるっ。

しかも「手動でch固定した自宅APと同じ6ch」で

10個くらいSSIDが見えるんですけどw

APを置いてある所にノートPC置いて、NetStumblerとかinSSIDerで調べても

ヨソのAP拾わないから安心してたのに・・・

という訳で、上記セットでモニターしつつ

「APを13ch固定設定」し、自宅2Fベランダに置いて電源ON!!!

・・・・・なんということでしょう! 1~2時間で近所のAPが自動でch変更してドンドン移動していく。

これで自宅周辺では13ch独占状態で使用出来る様になりました(こらこらw

★「・・・高周波な生活(の一部)」トップページへ戻る★